中亚造山带构造演化和陆壳改造机制研究取得新认识

近日,中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所与中国地质调查局西安地质调查中心合作在中亚造山带构造演化和陆壳改造机制方面取得重要研究进展,该研究成果以“The Wilson cycle of the Hongliuhe-Xichangjing backarc ocean in the Altaids and its contribution to crustal reworking”为题发表于著名国际地学期刊《Gondwana?Research》。

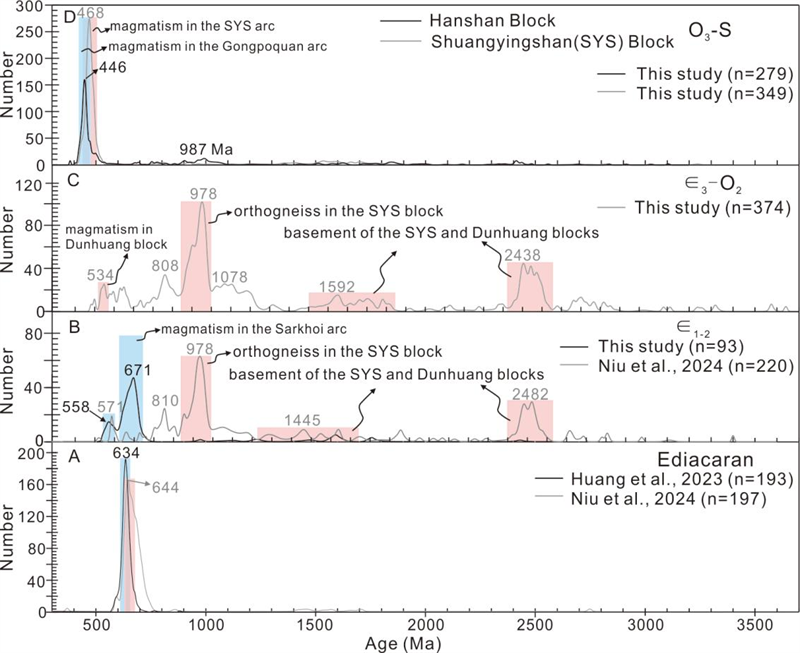

该研究对中亚造山带南缘的红柳河-洗肠井洋两侧的早古生代沉积岩地层序列、碎屑锆石U-Pb同位素年龄和Hf同位素组成进行了研究,剖析了该洋盆的演化过程及其与其他洋盆的关系,分别对于陆壳改造和增生的贡献。取得新认识如下:

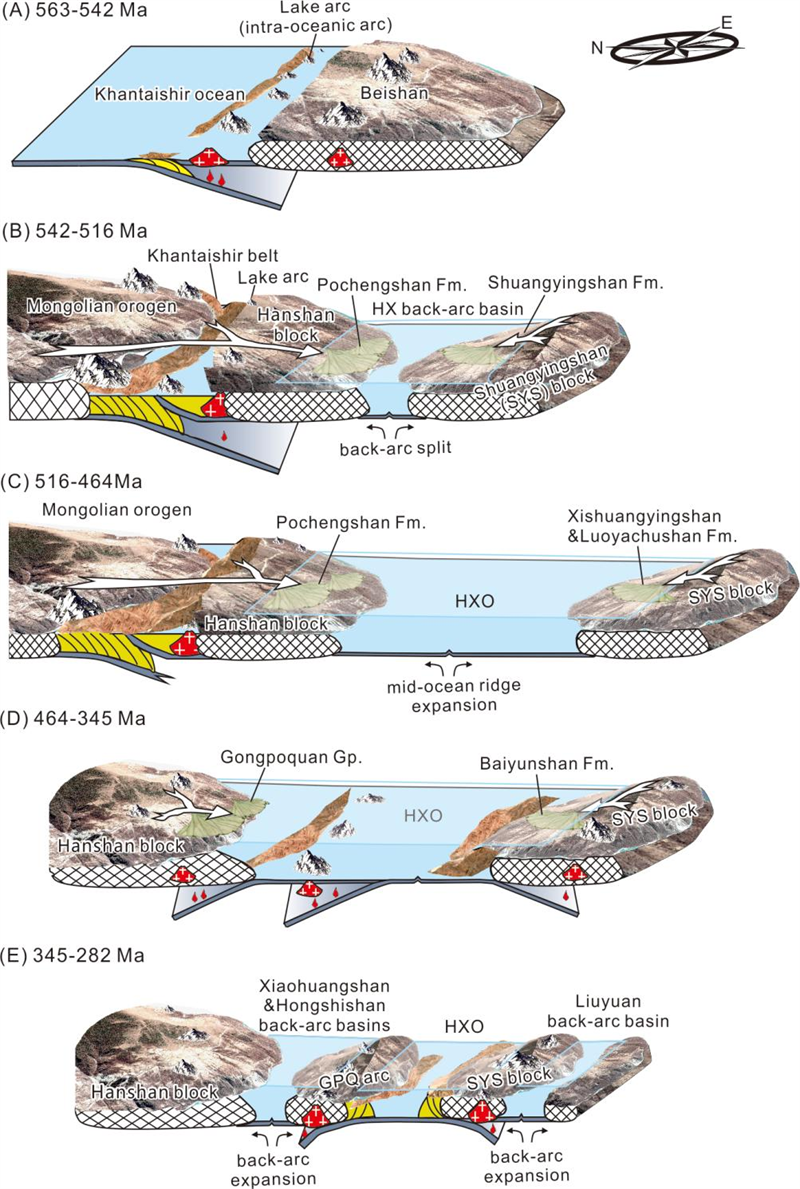

(1)红柳河-洗肠井洋在埃迪卡拉纪尚未形成,形成的原因可能是蒙古造山带南部的Khantaishir洋的南向俯冲,其演化经历了弧后裂解(ca. 542–527 Ma)、弧后盆地形成及扩张(ca. 526–470 Ma)和双向俯冲(ca. 470–285 Ma)3个阶段。该洋盆两侧在中-晚奥陶世均转变为活动大陆边缘。

(2)北山造山带北部的小黄山洋和南部的柳园洋为该洋盆双向俯冲形成的弧后盆地。红柳河-洗肠井弧后盆地的形成及其双向俯冲诱发的弧后扩张使北山地区原本统一的陆块变得破碎,是中亚造山带陆壳改造的一个重要机制。同时,一系列弧后盆地后续发生俯冲并消亡的过程中形成了宽大的增生楔,使北山地区陆壳侧向增生了7400km2。这一过程在邻区的天山和兴蒙造山带中也有体现。

该研究受国家自然科学基金项目资助,第一作者为物化探所王盛栋高级工程师,通讯作者为西安地质调查中心牛亚卓副研究员。

图1 北山造山带弧后盆地发育及陆壳改造模式图

图2 红柳河-洗肠井洋两侧埃迪卡拉纪-志留纪沉积岩物源演化图

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号